開業したばかりの行政書士の方々にとって、経費削減は重要な課題です。本記事では、専門知識がなくても取り組める、ホームページ自作の方法と手順を解説します。

行政書士がホームページを自作するメリット

コスト削減

外部業者に依頼する費用を節約できます。自作することで、運営コストが大幅に抑えられるため、その分他の業務にリソースを割くことが可能です。

自由な更新

自分のペースで内容を更新・修正できます。法律に関連する最新の情報や事務所の活動を簡単に反映できるため、顧客との信頼関係を築きやすくなります。

スキル習得

ウェブサイト運営の基本的な知識が身につきます。これにより、将来的にウェブ関連の業務を拡大する際にも役立ちます。

自作に適したホームページ作成ツール

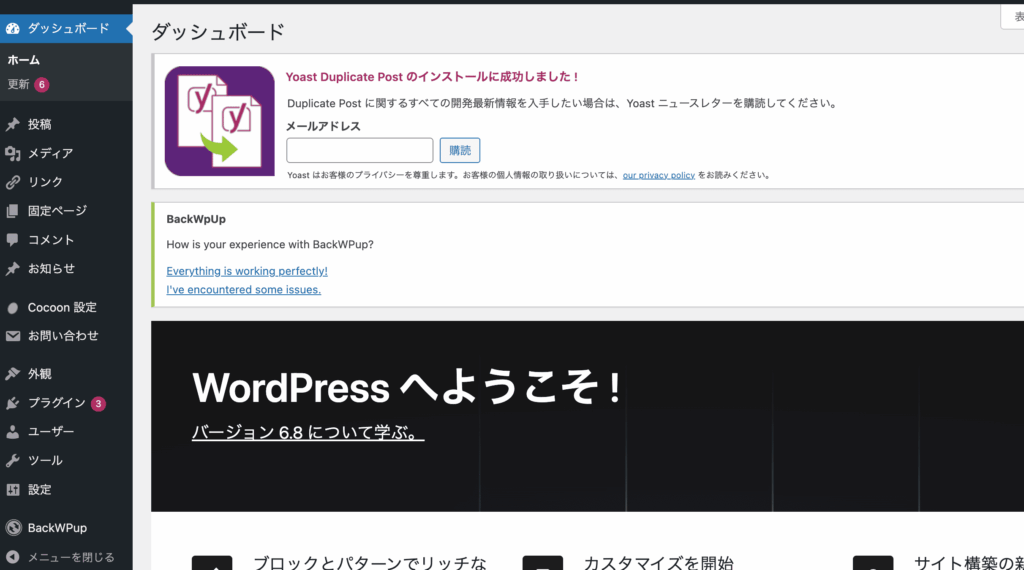

WordPress

- 特徴: 世界中で広く利用されているCMSで、高いカスタマイズ性を誇ります。

- メリット: プラグインを活用することで、多機能なサイト構築が可能です。

- 注意点: 初期設定や管理にある程度の知識が必要となります。

ペライチ

- 特徴: 初心者向けのシンプルな操作性と、士業向けのテンプレートが用意されています。

- メリット: 無料プランがあり、短時間で基本的なサイトを作成可能です。

- 注意点: 無料プランでは独自ドメインの使用が制限される場合があります。

Wix

- 特徴: ドラッグ&ドロップで直感的にデザインでき、多様なテンプレートが利用可能です。

- メリット: デザインの自由度が高く、SEO対策機能も備わっています。

- 注意点: 無料プランでは広告が表示されるため、プロフェッショナルな印象を与えたい場合は有料プランの検討が必要です。

行政書士のホームページ作成の基本手順

目的の明確化

まずは、ホームページの目的やターゲット層を明確にします。たとえば、「相続手続きの相談を受けるため」や「許認可申請に関する専門的な情報提供」など、目的によってコンテンツが変わります。

ドメインとサーバーの準備

- 独自ドメインの取得: 事務所名や専門分野を反映したドメイン名を選びましょう。これにより、SEO効果が高まります。

- レンタルサーバーの契約: スピードや安定性、サポート体制を考慮して、信頼できるサーバーを選びましょう。

ツールの選定と設定

自分のスキルやデザインの自由度に応じて、適切なツールを選定し、初期設定を行います。

コンテンツの作成

事務所概要、提供サービス、連絡先などの基本情報を作成し、掲載します。

デザインの調整

選択したテンプレートを基に、事務所のブランディングに合わせたデザインを施します。

公開と運用

サイトを公開し、定期的な更新やメンテナンスを行います。特に、専門的な知識や最新の法改正に関する情報を反映させることが重要です。

行政書士のSEO対策のポイント

地名の活用

事務所の所在地を含めたキーワードをタイトルやメタディスクリプションに入れることで、地域検索での上位表示を狙います。

コンテンツの充実

専門分野に関するブログ記事やFAQを掲載し、サイトの情報量を増やします。たとえば、「相続手続きに関するQ&A」や「建設業許可申請の流れ」などを掲載すると、訪問者にとって有益です。

内部リンクの最適化

関連ページ同士を適切にリンクさせ、ユーザーの回遊性を高めます。たとえば、相続手続きのページから関連する税金情報や法律相談ページへのリンクを設けます。

行政書士のSEO対策はこちらの記事で詳細を記載していますので参考にしてみてください。

注意点とリスク管理

法令遵守

掲載する内容が法令に抵触しないよう確認が必要です。特に、業務に関する説明や広告文には注意が必要です。

セキュリティ対策

SSL化や定期的なバックアップを行い、サイトの安全性を確保します。事務所の信頼性を守るためにも、セキュリティは重要な要素です。

モバイル対応

スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧できるデザインを心掛けます。Googleはモバイルフレンドリーなサイトを評価しているため、これも重要なSEO対策です。

行政書士のホームページ制作は「行政」マーケまで

「行政マーケ」では行政書士事務所の運営に必要十分なホームページを8.8万(税込)で制作いたします。特に開業したてで専門とする業務が決まっていない方、まずは名刺代わりとしてホームページを用意しておきたい方はお気軽にご相談ください。

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシーと 利用規約が適用されます。